科研成果

北京天坛医院多学科协作完成首例TCAR手术 为颈动脉狭窄患者提供新选择

近日,首都医科大学附属北京天坛医院介入神经病学、神经外科、血管外科以及麻醉、手术等多学科协作,成功完成首例“经颈动脉血运重建术”(Trancarotid artery revascularization, TCAR),这就意味着对于进行常规颈动脉支架置入术、常规颈内动脉内膜剥脱术都比较困难的颈动脉狭窄患者又有了一个安全的治疗选择。

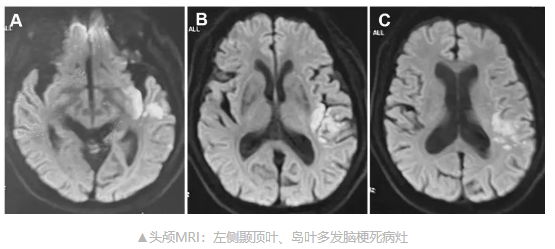

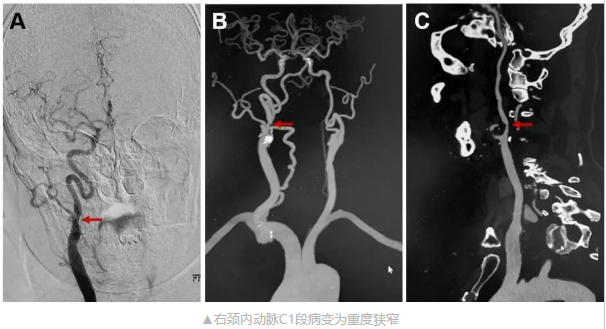

患者刘先生今年74岁,2年半前,他出现言语不清等症状,检查发现他的左侧颞顶叶、岛叶多发脑梗死病灶,左颈内动脉闭塞,右颈内动脉C1段中度狭窄,狭窄远端明显迂曲成角。1年前,医生尝试在刘先生左颈内动脉进行介入手术直接开通闭塞的血管,未能成功,随后改为左颈内动脉内膜剥脱术+球囊扩张血管成形术,在随后的复诊中医生发现,他的左颈内动脉再通效果良好,但右颈内动脉C1段的中度狭窄已经进展成重度狭窄,颈动脉超声显示,病变血管远端血流速度明显降低。

“从检查情况来看,患者右颈内动脉起始段的狭窄进行性加重,狭窄率大于70%,存在手术干预指征。”手术团队专家说,但刘先生病变的血管走行迂曲,放置颈动脉保护装置非常困难,进行常规颈动脉支架置入手术术中栓塞风险较大,且颈动脉狭窄位置偏高,位于C2水平,也不适合常规颈内动脉内膜剥脱术。

“TCAR是一种微创的颈部血运重建治疗,可以减少术中栓塞事件,更好地保护患者的脑功能,但同时,这种手术对于手术团队的经验提出了很高要求。”手术团队专家介绍,经过介入神经病学科、神经外科脑血管2病区、血管外科,以及麻醉和手术室专家多学科会商,一致认为刘先生的情况,适合进行TCAR手术。由于这种手术可能导致术后脑栓塞事件、高灌注综合征、颈动脉切口出血等并发症,专家团队反复推敲,为刘先生制定了详细的手术方案。

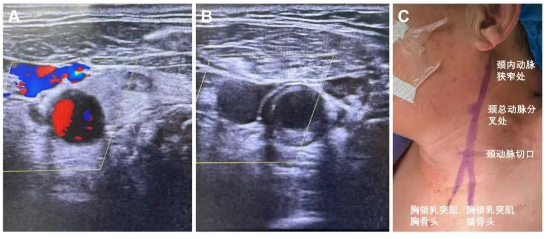

全麻后颈动脉超声标记颈总动脉切口位置、颈总动脉分叉、颈内动脉C1病变位置,确认手术切口至颈总动脉分叉距离大于5cm,颈总动脉直径大于6mm,颈内动脉直径大于4mm。

在锁骨上2-3cm,胸锁乳突肌前缘做一长约3-4cm的横向切口,逐步切开皮肤、皮下及颈阔肌,暴露颈动脉鞘,纵行切开颈动脉鞘显露颈总动脉,分别环绕皮筋,美兰标记颈动脉穿刺点。穿刺颈动脉成功,置入4F动脉鞘。同时穿刺股静脉置入静脉回流鞘管备用。

给予患者全身肝素化。造影提示右颈内动脉C1段重度狭窄,狭窄率约90%,颈总动脉长轴与颈外动脉夹角较大。通过交换技术,更换0.035in交换支撑导丝至颈外动脉远心端,经其将颈动脉-股静脉逆流管路系统放置在颈总动脉近端。夹闭颈总动脉近心端后,将管路系统与股静脉回流鞘连接,确认无气泡后建立颈动脉-股静脉逆流通路。经管路系统近端Y型鞘送入0.014 in微导丝至颈内动脉C1段远端,经其送入5.0mm *30mm球囊扩张病变。撤出球囊,放置9.0mm*30mm自膨式闭环颈动脉支架,完全覆盖病变。撤出微导丝及支架推送系统后,继续维持颈动脉-股静脉逆流2min。松开颈总动脉阻断夹,术中颈总动脉夹闭时长9min。造影显示颈动脉残余狭窄率约10%,大脑中动脉及大脑前动脉未见异常。撤出管路系统,荷包缝合颈总动脉穿刺点,逐层缝合颈动脉创面。

患者苏醒后,神经系统检查未见明显异常,次日,患者自述没有不适,查体无异常,随后顺利出院。

京公网安备111010602104056

京公网安备111010602104056