医院动态

类器官与生物支架材料青年科技沙龙在我院举行,跨界共绘再生医学新蓝图

2025年11月23日,一场聚焦“类器官与生物支架材料:前沿应用与转化前景”的青年科技沙龙在首都医科大学附属北京天坛医院成功举办。本次沙龙由北京市科学技术协会指导,首都医科大学附属北京天坛医院科协与北京科技社团服务中心联合主办,首都医科大学附属北京天坛医院承办,清华大学、北京科技大学协办。

2025年11月23日,一场聚焦“类器官与生物支架材料:前沿应用与转化前景”的青年科技沙龙在首都医科大学附属北京天坛医院成功举办。本次沙龙由北京市科学技术本次沙龙由议题发起人、清华大学土木工程系程晓辉教授与首都医科大学附属北京天坛医院口腔科王昊教授共同引领,北京天坛医院科协王晓燕副主任医师、张欣泽副主任医师等负责组织。沙龙吸引了众多相关领域的学者与专业人士参与,共享这场跨学科的思想盛宴。

会议伊始,中国科学院院士、首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军主持开幕式并发表致辞。他高度评价了本次沙龙的前沿性与交叉性,指出类器官技术作为生命科学领域的革命性工具,与日新月异的生物材料相结合,正在为基础研究、新药研发和精准医疗开辟前所未有的可能性。王拥军强调,推动这类跨学科对话对于催生原创性突破、培育复合型青年人才至关重要,并预祝本次沙龙能够成为激发创新火花、缔结合作纽带的高水平平台。

随后,首都医科大学附属北京天坛医院科技处处长王昊作为会议主持人引导了后续的议程。

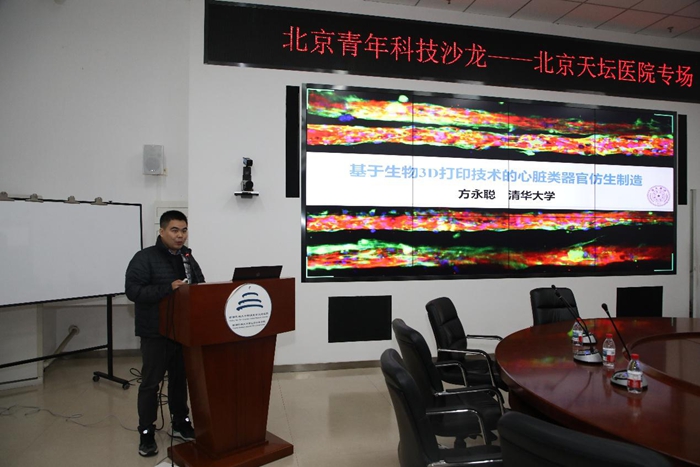

在主题报告环节,来自清华大学、北京清华长庚医院以及首都医科大学附属北京天坛医院的三位专家学者,分别从生物3D打印技术、细胞外基质微环境解析、肿瘤类器官临床模型等维度,分享了他们在类器官构建与应用领域的最新研究进展与技术突破。报告内容层层递进,视角互补,不仅为听众勾勒出类器官技术从仿生制造、微环境模拟到疾病建模的清晰脉络,也为后续的转化应用奠定了坚实的讨论基础。现场气氛活跃,报告专家认真一一解答听众在类器官研究中提出的困惑。

青年科技工作者是驱动医工交叉创新的核心力量。在“青托快闪报告”环节,十余位来自北京市科协青年托举工程的优秀人才及领域内青年代表依次登台,集中展示了他们在肺泡类器官毒性评估、脑胶质瘤类器官模型、口腔类器官构建、新型医用材料研发乃至类器官AI智能检测等领域的最新探索。他们的研究横跨基础研究、技术开发与产品转化,充分展现了青年科学家在贯通创新链条中的活力与潜力。

随后的圆桌讨论环节将沙龙推向高潮。与会专家和青年科技工作者围绕“基础科学与前沿技术”和“应用与转化”两大主题展开了深入对话。讨论一致认为,当前类器官领域的发展既面临生物支架材料性能优化、类器官功能成熟度提升等科学技术挑战,也亟需打破研发与临床需求之间的壁垒。许多在实验室中成功的模型,需要进一步贴近真实的临床场景和产业化要求,才能实现从“论文”到“病房”、从“平台”到“产品”的关键跃迁。这要求材料科学家、生物学家与临床医生建立更紧密的协作机制,共同定义问题,协同攻关。

本次沙龙在热烈的交流中落下帷幕,但跨学科合作的新篇章正徐徐展开。最后,由程晓辉教授与王昊对圆桌讨论和整场会议进行了提纲挈领的总结,当工程学的精密制造与生命科学的复杂系统相互启发,当材料创新的智慧与临床医学的需求深度碰撞,类器官技术的未来图景正在这些跨界对话中被重新塑造,有望为再生医学、疾病建模与精准医疗带来革命性的突破。

京公网安备111010602104056

京公网安备111010602104056