医院动态

百年忠诚心向党,团结奋进谱新篇 ——深切缅怀王忠诚院士

王忠诚(1925.12—2012.09),山东烟台人,神经外科专家,中国工程院院士,生前系首都医科大学附属北京天坛医院名誉院长,北京市神经外科研究所所长。全国第五、九、十届人民代表大会代表,中国共产党第十五、十六次全国代表大会代表。新中国神经外科事业的开拓者、创始人之一。

今年是王忠诚院士诞辰100周年,也是离开我们的第13个年头。在这里我们深切缅怀、深情回忆——回忆他那双稳如磐石的手,在显微镜下把直径几毫米的脑血管缝合得严丝合缝;回忆他在手术室里通宵达旦,只为抢回一名脑出血工人的最后一丝生命迹象;回忆他第一次把显微器械抵在额前,对助手轻声说“别怕,跟我学”,于是中国神经外科的灯火一盏盏被点亮。

在北京天坛医院忠诚楼一层大厅,有一座王忠诚院士的雕像,他激励着所有医务工作者——开拓创新、团结协作、严谨求实、艰苦奋斗、病人第一。

“我一生最大的心愿,就是发展神经外科事业,为患者多做一点事情。”生前,这位中国医学泰斗,用生命践行着人生诺言。大脑是人体中最脆弱的地方,探索大脑未知的领域,勇气、能力、创新、仁心缺一不可。这些,王忠诚院士集于一身。

上个世纪50年代初,为了打破西方封锁,掌握先进的“脑血管造影”技术,王忠诚院士在缺少防护的情况下,无数次暴露在放射线中做实验。王忠诚院士最早的弟子罗世琪回忆说:“当时他做一次脑血管穿刺的X光验证,所接受放射线的剂量就相当于做胸透大夫几个月的总和。”“由于超大剂量反复接触放射线,他的白血球降到2000多单位,只有正常人的一半,一辈子都没有恢复。”脱发、牙龈出血,体质大为减弱,多次患肺炎,甚至两次生命垂危,但他从未退缩。王忠诚院士却说:“我知道危害性有多大,但是为了成功,必须豁出去。”

王忠诚院士用7年时间积累了2500份脑血管造影资料,出版了我国第一部《脑血管造影术》专著。这部里程碑式的专著,使我国神经外科诊断水平一步跨越了30年。

1985年,17岁的患者赵拴柱被送进医院。他的脑部长了一个直径约9厘米的巨大动脉瘤。这是当时有文献记载以来该部位发现的最大动脉瘤。手术刚开始,病人就呼吸骤停、血压急剧下降、瘤体发生破裂。颅内动脉瘤是埋在人脑中的“不定时炸弹”,破裂就相当于引爆这颗“炸弹”。按惯例,遇到这种情况时要放弃手术。可王忠诚院士果断决定:“立即开颅!”颅骨打开,鲜血喷涌而出,常规方法无法止住这样的大出血。王忠诚院士将两个手指伸进颅脑,凭着经验和手感,准确探寻到破裂处,堵住了出血点。5个多小时后,颅内动脉瘤被摘除了,病人慢慢恢复了呼吸,血压也逐步正常。“我当时就想着,只要有一丝机会,也要试试看。”王忠诚院士事后回忆。

成功治疗世界上最大的脑干血管母细胞瘤,成功治疗世界上最大的枕大孔脑膜瘤,成功一次性切除10个脑干和脊髓内多发血管母细胞瘤……在医学“吉尼斯纪录大全”里,多项世界纪录仍由王忠诚院士保持。

人的脑干充满了重要神经核团,在医学界一直被视为手术禁区。在这里“动刀子”,被称作是“在万丈深渊上走钢丝”。王忠诚院士率先提出“脑干和脊髓具有可塑性”的观点,并经过十几年攻关,总结出一套不同脑干肿瘤采取不同手术入路的理论和方法。在这一理论指导下,从1980年至2008年,他和团队施行脑干肿瘤手术1100余例,手术死亡率低于1.0%,手术质量和数量居世界领先。

王忠诚院士还向另一个“不治之症”——脊髓内肿瘤进军。1995年,江苏一位病人被送进医院。病人脊髓内长了一个巨大肿瘤,粗约2.5厘米,长约22厘米,侵占了9节椎体的空间。1.8米的小伙子,全身肌肉严重萎缩,体重还不足45公斤。王忠诚院士从医多年来也从未见过这种情况,但他决定试一试。手术那天,他在手术台前整整奋战了10个小时,直到把巨大肿瘤剥离下来。这是当时世界上成功切除的最大脊髓内肿瘤,并且病人没有任何后遗症。

“任何时候都要为病人争取生的希望,首先要考虑病人的安危!”这是王忠诚院士从医几十年来坚持的初心。

颅内手术,险象环生,任何冒险都可能毁英名于一旦。1997年6月,王忠诚院士接诊了一名大面积脑水肿、生命垂危的患者。由于患者肾功能严重衰竭会引发其他并发症,随时可能死亡。学生张俊廷有点担心,他建议自己来做手术。王忠诚院士明白学生的心思,对张俊廷说:“病人的生命比我的面子更重要。”结果,手术获得成功,病人转危为安。王忠诚院士常告诫自己的学生:“医生首先要有医德,手术刀是为患者服务的工具,如果借手术刀来为个人谋取私利,那就不配做医生。”

“国内首例”“世界首创”的手术,他成功地做了一例又一例。然而这些成绩却是用牺牲自我、千锤百炼换来的。

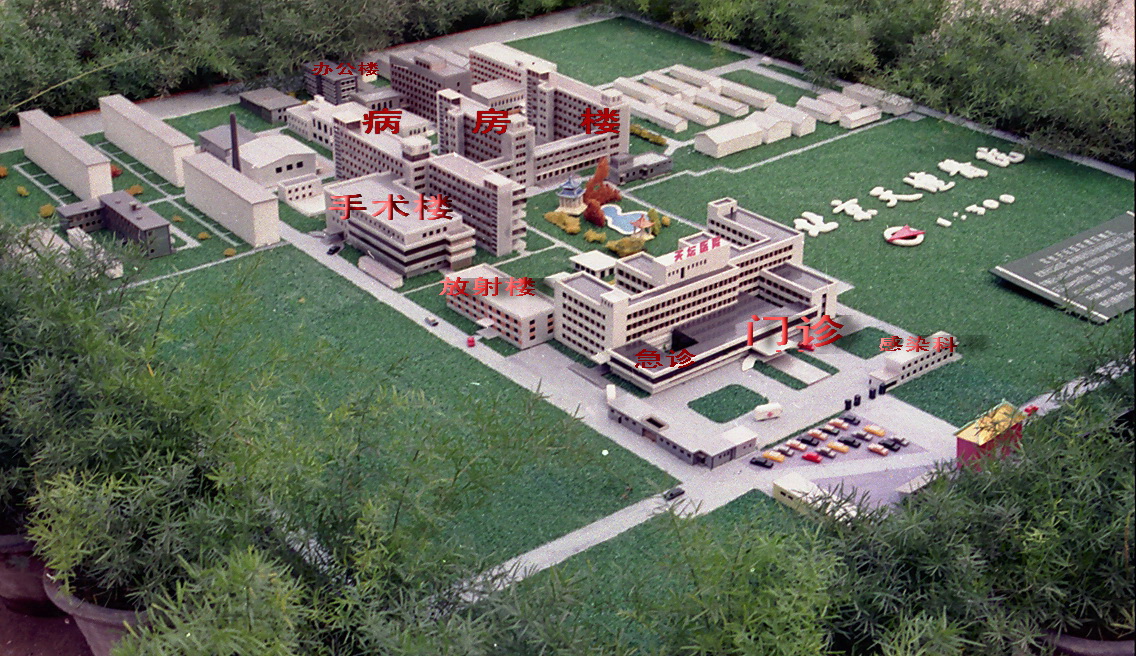

王忠诚院士深知,要保持中国神经外科在世界上的领先位置,光靠一两个名家不行,必须培养一大批德才兼备、年富力强的接班人,早在1974年,他便以战略家的眼光向北京市委、市政府领导进言,希望能建一个神经外科的基地,一所大型的现代化的神经外科医院。在国家计委和北京市委、市政府的大力支持和帮助下,他亲手创建了以发展神经外科事业为重点的北京天坛医院,并且扩大和发展了北京市神经外科研究所,使之成为世界三大神经外科研究中心之一,带出了一支国内一流的神经外科技术队伍,迄今已举办各类进修、培训班300余次,培训各类技术人员达3万余人次。

作为我国神经外科的学科带头人,王忠诚院士多次说:“要建立全国的神经外科网络。只有网络建成了,全国的神经外科水平才能得到普遍的提高,许多病人就能够就近得到有效的治疗。” 1985年创办了《中华神经外科杂志》 ;1986年他牵头组建了中华医学会神经外科学分会;1987年统一了全国神经外科的病历和疾病的诊断标准。特别值得提出的是,对我国老少边穷地区神经外科的发展、进步和提高,他更是倍加关心和支持。

王忠诚院士亲自培养了80余名研究生与博士后,在全国建立22家技术协作中心,完善人才培养机制。全国9000多名神经外科医师中,有3000多人是王忠诚带领的神经外科研究所培养出来的学生,现在绝大多数已成为国内知名的神经外科专家和各省市自治区的学科带头人。他希望学生们拿起手术刀,在世界神经外科状元榜上不断刻上“中国”二字。他还要求年轻医生在手术中要轻柔、细致,减少患者的痛苦,在追求技术进步的同时,始终保持对患者的关怀与尊重。他通过言传身教,将“大医精诚”的理念传递给每一名学生。

从医60年来,王忠诚院士成为世界上唯一一位完成逾万例开颅手术的医生;成功治疗世界上最大的脑干血管母细胞瘤;一次次成功完成脊髓内多发血管母细胞瘤等类似“国内首例”“世界首创”的手术;发表学术论文290余篇,出版专著20余部,荣获66项科研成果奖。王忠诚院士的崇高医德体现了我国医务工作者的精神风貌;王忠诚院士的卓越成就,代表了我国神经外科的最高水平。

2009年1月9日,人民大会堂灯火璀璨,鲜花竞艳。时任北京市神经外科研究所所长、北京天坛医院名誉院长的王忠诚院士在这里接受了2008年度国家最高科学技术奖的奖励,这份荣誉不仅是国家对王忠诚院士和北京市神经外科研究所多年来不懈进取的肯定,更是给予全体医务工作者的至高无上的荣耀。

2012年9月30日,王忠诚院士在北京逝世,享年87岁。经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,中国科学院国家天文台将编号第18593号小行星永久命名为“王忠诚星”。这颗闪耀的星,引领着中国神经外科,从无到有,从小到大,步入国际先进行列。

2019年9月25日,王忠诚院士被追授“最美奋斗者”称号。

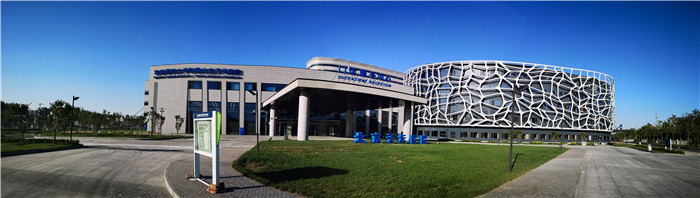

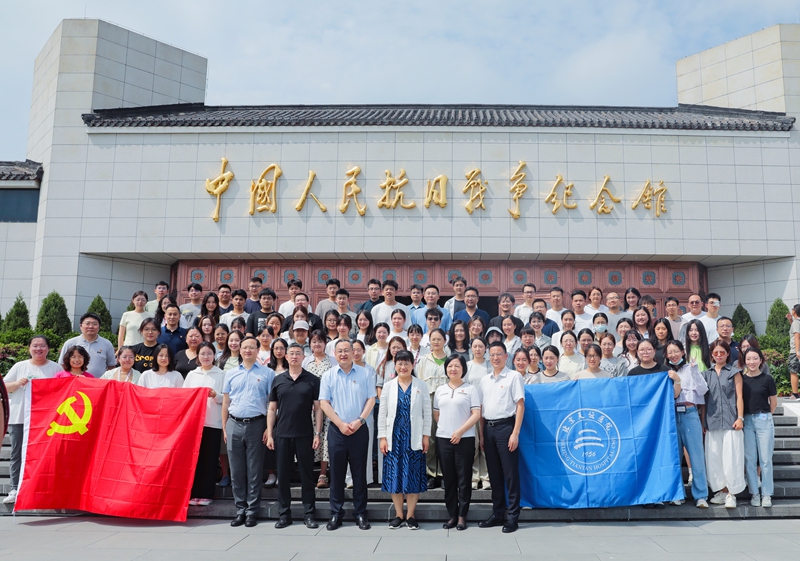

今天,来自全国乃至世界各地,患各种神经外科疑难杂症的病人都慕名来到北京天坛医院求医。正值65华诞的北京市神经外科研究所,已发展成为亚洲最大、世界享有声誉的神经外科研究机构。这里,是王忠诚院士等老一代神经外科专家坚守初心、开疆拓土的地方;这里,亦是一代一代神经外科人担当使命、继往开来的地方。

以王忠诚精神为指引,北京市神经外科研究所全体工作人员同心同德、砥砺奋进,在神经外科医教研领域深耕不辍,结出了累累硕果。荣誉殿堂中,研究所斩获国家最高科学技术奖1项、国家科技进步奖二等奖6项,更将高等学校科学研究优秀成果奖一等奖、华夏医学科技奖一等奖等360余项荣誉收入囊中;科研征程上,团队勇担重任,承接863计划、卫生行业专项等国家及省部级重点科研课题400余项,攻克国家“七五”至“十四五”攻关课题20余项;学术成果方面,累计发表SCI收录及核心期刊论文4400余篇,为神经外科领域理论创新注入强劲动力;知识产权保护上,获得国家授权专利230余项,构筑起坚实的技术壁垒;成果转化领域,自2022年以来,成功完成18项科技成果转化,转化金额达4854.945万元,实现了科研与临床应用的高效衔接。

数十载栉风沐雨,北京市神经外科研究所始终以王忠诚精神为灯塔,一代代医者接续传承这份精神火种,涌现出大批以患者为中心、以创新为使命的优秀人物:

在神经外科领域,从传统开颅手术向微创精准诊疗的跨越,离不开先锋者的勇毅开拓。北京市神经外科研究所前任所长张亚卓教授,便是这一变革浪潮中的领军人物。1998年,在王忠诚院士鼎力支持下,他于北京天坛医院牵头成立了国内最早的神经内镜专业组。此后,他始终致力于神经内镜技术研发、应用和推广。他们的努力,使神经内镜在颅底肿瘤和颅脑深部肿瘤手术的应用获得了一系列的技术创新,手术质量跨越性提高。他们应用神经内镜技术治疗复杂垂体瘤、颅底脊索瘤、颅咽管瘤和颅底中线脑膜瘤的手术数量和质量达到国际先进水平。他主编了《内镜神经外科学》等多部权威著作,在全国 30多𠆤省市开展培训、巡讲,培养大批骨干人才。同时,他着眼精准诊疗未来,聚焦脑肿瘤分子机制研究,牵头建立国内规模最大、信息最完整的垂体瘤和脊索瘤组织生物样本库与临床数据库,借助前沿技术深入解析分子分型规律,为个体化诊疗提供理论支撑,改写我国颅底疾病诊疗格局。

脑胶质瘤是常见大脑占位性疾病,为青壮年主要肿瘤死因之一。北京市神经外科研究所现任所长、中国工程院院士江涛教授深耕该领域20余载,推动我国脑胶质瘤精准诊疗跻身国际领先行列。在王忠诚院士指导下,他率先在国内开启胶质瘤分子病理研究,主持制定《中国脑胶质瘤分子诊疗指南》,引领全球脑胶质瘤精准诊疗。他发起了“中国脑胶质瘤基因组图谱(CGGA)”计划,并将其建设成为全球规模最大的脑胶质瘤医学信息工程,为世界提供“中国数据”支撑。

此外,江涛院士勇闯大脑功能区手术“禁区”,率先在国内开展唤醒手术,破解了“病灶清除”与“功能保护”的平衡难题,为功能区神经外科手术贡献了“中国方案”。他还带领团队建成国际首个全级别脑胶质瘤融合基因谱,首次发现并命名全新融合基因PTPRZ1-MET,研发出MET抑制剂伯瑞替尼。相关成果发表于《Cell》,获评2018年度“中国生命科学十大进展”。2024年4月23日,伯瑞替尼作为我国首个自主研发的脑胶质瘤靶向新药获批上市,代表我国在该领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

在颅底脑干疾病的诊疗上,张俊廷教授是王忠诚院士最好的继承者。在王忠诚院士支持下,1993年,他创建了国内首个神经外科颅底脑干专业病房,在国内率先开展颅底与脑干肿瘤的临床研究及规范化治疗,带领团队完成世界最大规模病例组手术,手术全切率与术后疗效均达国际先进水平。此外,他也像王忠诚院士一样,通过创新工作室与巡回教学,把自己的技术和经验无私传授给全国的神经外科同行。从临床技术突破到学术体系构建,再到人才梯队培育,他全方位引领我国颅底脑干肿瘤诊疗迈入国际先进行列,获得了神经外科“亚洲第一刀”的美誉,并获评首届“全国医务名匠”。

首都医科大学附属北京天坛医院党委副书记贾旺教授在颅底肿瘤诊疗与医工交叉创新上做出了突出成就。他深耕神经外科领域三十余载,专攻听神经瘤等复杂颅底病变,所领导团队年完成脑肿瘤手术近千台,大型手术质量居国际先进水平。更难能可贵的是,他尤为擅长以医工交叉创新手段破解临床“卡脖子”难题。他引领团队研发轨道状柔性电极,实现蜗神经术中实时持续监测,有望使听神经瘤术后听力保留率突破传统瓶颈;研发基于柔性微针电极的面部肌电监测系统,解决术中无创监测与术后远程随访难题;牵头实现LITT国产化,突破深部肿瘤治疗技术壁垒;全方位引领我国神经外科精准诊疗迈入国际先进行列。

北京市神经外科研究所伽玛刀治疗中心主任刘阿力教授同样师从王忠诚院士,深耕立体定向放射外科领域近40 载,是我国伽玛刀精准治疗领域的奠基者与领军者。1994 年,在王忠诚院士支持下,她牵头组建北京市神经外科研究所伽玛刀治疗室,全程参与设备调试与技术攻坚,在国内率先掌握了立体定向放射外科的核心技术。从业多年来,她聚焦颅内动静脉畸形及良恶性肿瘤诊疗,特别是在侵袭性垂体瘤治疗领域取得了突出成果,将精准治疗理念与操作规范推广至全国,为我国立体定向放射外科培育了大批人才。

作为我国功能神经外科领域的领军专家,张建国教授在神经调控技术研发、功能神经外科手术革新与临床转化领域深耕数十年,推动我国功能神经外科诊疗水平迈向国际前沿。在王忠诚院士支持下,他与清华大学李路明院士团队合作,经过10多年的科研攻关,使我国成为世界上第二个掌握脑起搏器技术的国家,还将脑起搏器价格降低了50%,逐步实现全球领跑。此外,他还在睡眠障碍研究、帕金森病机制领域的探索成果同样丰硕。从突破进口脑起搏器技术垄断,到推动神经调控诊疗标准化,张建国教授始终以患者需求为导向,用技术创新打破医疗壁垒,用临床实践守护功能障碍患者的生活质量。

在脑血管疾病诊疗领域,吴中学教授是王忠诚院士的第一个博士生,在王忠诚院士亲自支持下建立了国内第一家神经血管介入科,他的学生杨新健教授以深耕出血性脑血管病诊疗与研究的卓越实践也已经成为神经介入领域的领军人物。自1993年起,杨新健教授始终专注于神经系统血管疾病的介入治疗,相关研究成果实现多项转化,让科研创新切实反哺临床,推动脑血管介入治疗技术向“更精准、更安全”迈进。此外,杨新健教授在带领团队发展之余,坚持以深厚专业积淀引领我国脑血管病诊疗规范化发展,主持或联合主持修订《血流导向装置治疗颅内动脉瘤的中国指南》等7项国家级专家共识与指南,构建起覆盖颅内动脉瘤、动脉夹层等疾病的完整诊疗规范体系,为全球脑血管病诊疗贡献“中国方案”。

作为江涛院士团队核心成员、北京市神经外科研究所副所长,国家自然科学基金青年科学基金项目(A类)获得者张伟教授始终秉持初心,深耕脑胶质瘤分子机制研究与临床转化领域,在江涛院士开创的脑胶质瘤精准诊疗体系基础上持续突破。他首创性地提出了“代谢-免疫”双链治疗策略,带领团队自主研发了第四代双靶优化CAR-T原位注射疗法,将CAR-T治疗技术推向新高度。2024年10月举行的第76届德国纽伦堡国际发明专利展上,江涛院士、张伟教授团队自主研发的“神经肿瘤第四代双靶优化CAR-T细胞疗法研发技术平台”斩获大会最高奖、大会金奖和国际发明者协会联合会最佳发明奖三项重量级奖项。在江涛院士的引领下,张伟教授正以卓越成果为全球胶质瘤免疫治疗贡献中国智慧,不断推动该领域迈向新高度,成为传承王忠诚精神,推动我国神经外科事业发展的青年中坚力量。

王忠诚院士用一生践行的崇高精神,早已化作北京市神经外科研究所血脉中不可磨灭的信仰坐标。从王忠诚院士开创中国神经外科事业新纪元,到如今北京市神经外科研究所在以脑胶质瘤靶向药物研发为代表的诸多领域跻身国际前沿,这份精神从未褪色。未来,北京市神经外科研究所继续以创新为笔、以坚守为墨,在神经外科研究领域持续探索,为守护人类神经健康、推动全球神经外科事业发展贡献更多中国智慧与力量!

京公网安备111010602104056

京公网安备111010602104056